3D航空気象アプリ『3DARVI』サービス紹介動画

VIDEO

企画・開発者インタビュー

プロフィール

ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部 ライフ事業部 気象サービス部長 小池 佳奈

大学時代環境分野を学び、大学院1年の時に気象予報士の資格を取得。

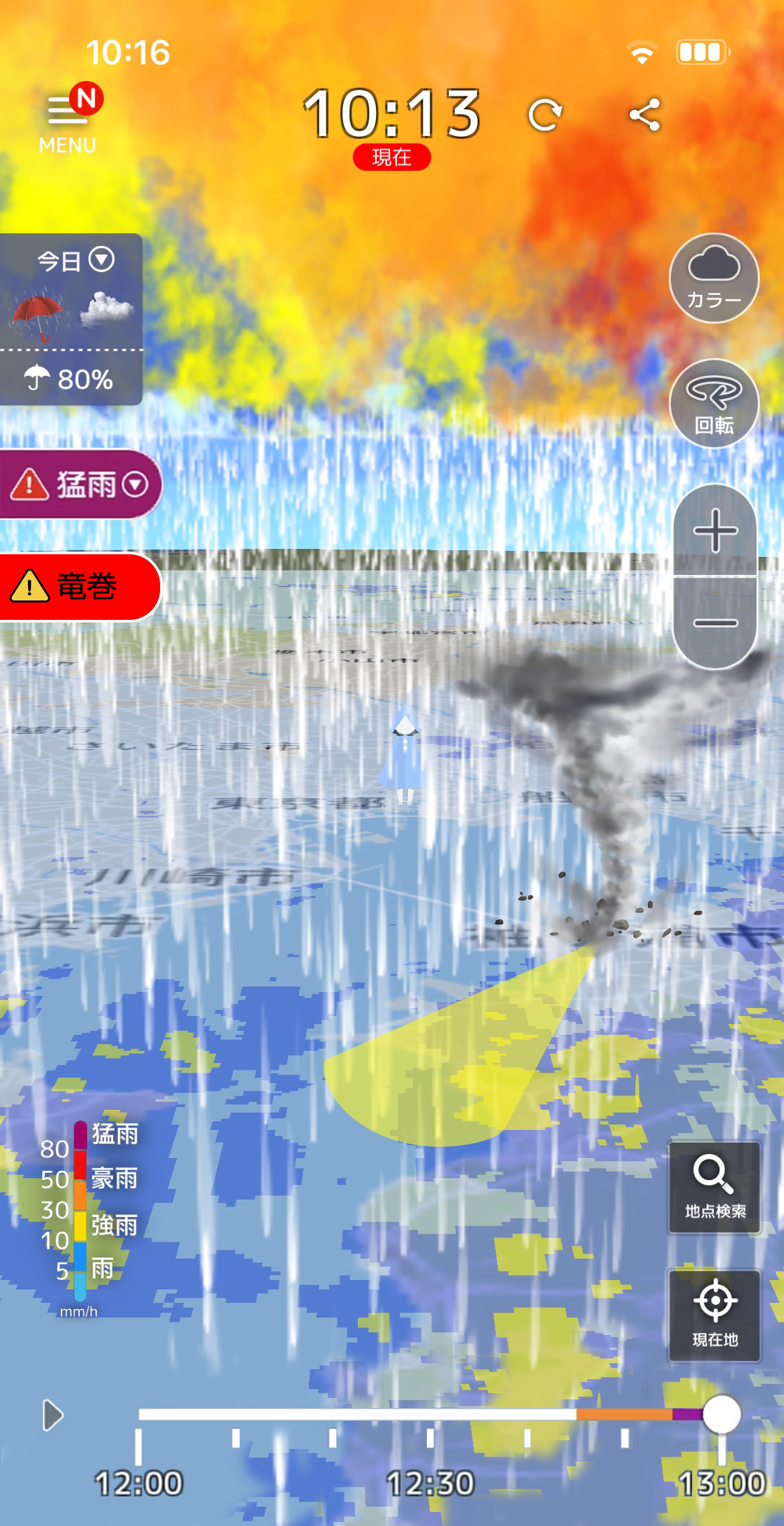

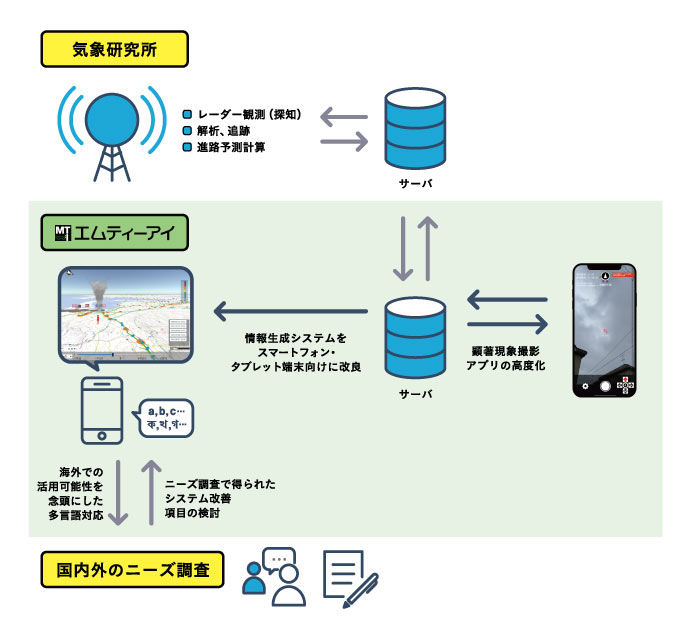

航空の現場での使いやすいUIと、被雷危険領域予測技術搭載に向け試行錯誤の連続! 『3DARVI』のリリースまでの道のりを教えてください。 気象関係のシンポジウムにて、ゲリラ豪雨予報アプリ『3D雨雲ウォッチ』の取組みを紹介したところ、航空事業者の方から「気象現象を3Dで可視化することは航空業界で役に立つのではないか」と意見を頂きました。

『3DARVI』のリリースまでに苦労したのはどのような点ですか?

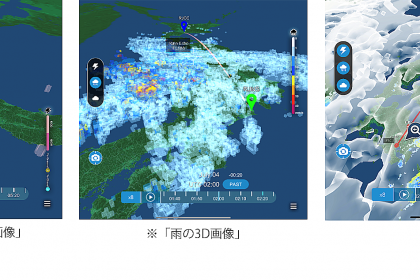

雲の3D画像

航空の運航現場で使いやすいUI/UXのサービスを作ることと、被雷危険性予測技術※を活用した情報をサービスに搭載することが苦労した点です。

航空経路の気象状況を3D可視化することで誰もが認識しやすいものに 『3DARVI』のサービスのポイントは?

やはり一番のポイントは気象情報や航空情報を3Dで可視化している点です。

被雷危険領域の予測を実現し、より安心安全なフライトへの貢献を目指す!

『3DARVI』で今後実現したいことを教えてください

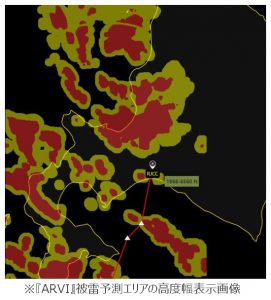

現在はリアルタイムに被雷危険領域予測を可視化するものですが、数時間先まで予測することで飛行機が目的地に到着する時の予測を確認できるよう、予測時間の延伸を目指しています。 また、近年ゲリラ豪雨が多く発生していますが、それは航空機の運航にも影響する積乱雲が発生しやすくなっている状況と言えます。現在、航空機の被雷や揺れに繋がる可能性のある積乱雲などの気象現象が発生した際には、多くの場合水平方向に避ける形で回避されていると伺っていますが、『3DARVI』にさらに様々な気象情報を盛り込むことで予測の精度が向上すれば、高度を上げ下げすることにより安全が確保できる新たな選択肢が増えて、より安心・安全に航空機を運航できる未来の実現に向けて少しでもお役に立つことができるのではないかと考えています。

※:JAXA 「WEATHER-Eyeビジョン」 https://www.weather-eye.jp/files/pdf/WEATHER-Eye-Vision_rev3_final.pdf

<JAXA 被雷危険性予測技術について研究発表> Yoshikawa, E., & Ushio, T. (2019). Tactical Decision-Making Support Information for Aircraft Lightning Avoidance: Feasibility Study in Area of Winter Lightning, Bulletin of the American Meteorological Society, 100(8), 1443-1452. Retrieved May 17, 2021, from https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/100/8/bams-d-18-0078.1.xml

プロフィール

土屋 雅尚

2011年に入社後『music.jp』のAndroidアプリを中心に開発を行い、2019年より気象サービスの開発に従事。『3DARVI』では主に被雷危険領域の可視化を実現するための開発を担当した。

被雷危険領域のリアルタイム表示に向けたアルゴリズム調整とは? 『3DARVI』の開発にはどのように携わりましたか?

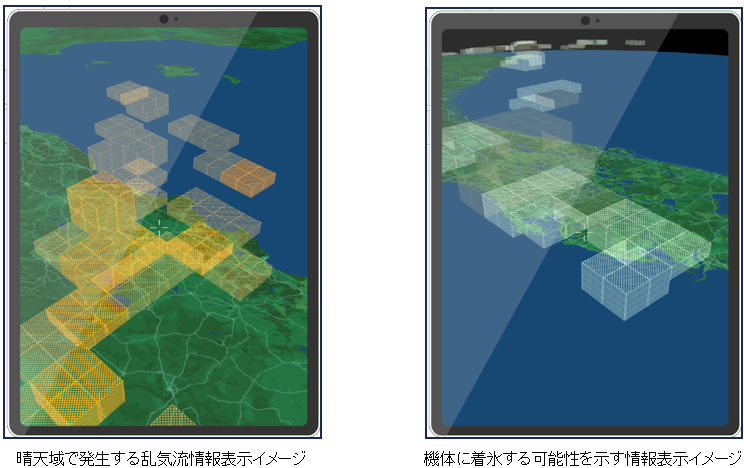

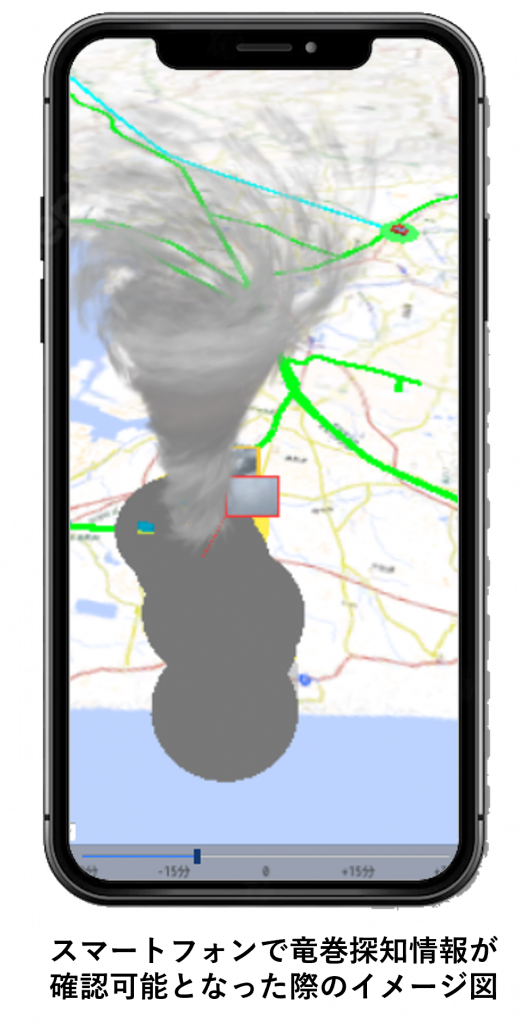

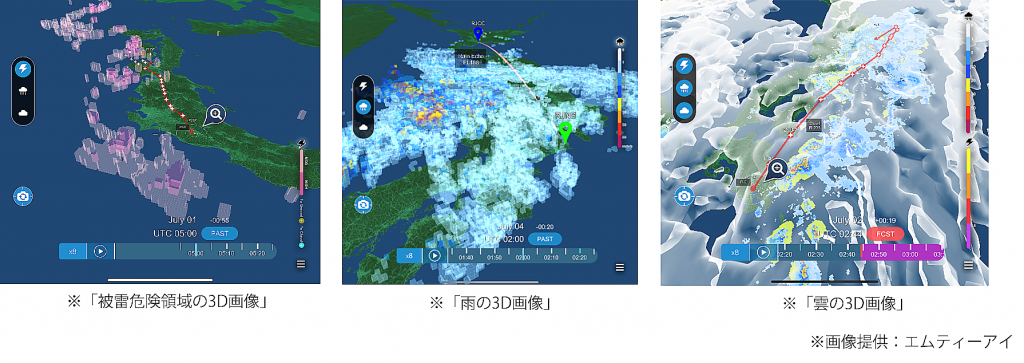

JAXAが実施する、過去の航空機被雷実績と気象データの分析により、航空機被雷が発生しうる領域を予測する世界初の技術である、被雷危険性予測技術を活用して、リアルタイムに被雷の可能性がある領域を3Dで可視化するためのアルゴリズムの調整を主に担当しました。

リアルタイムに被雷可能性を可視化するためのアルゴリズムとはどのようなものですか?

被雷危険領域予測表示サンプル画面

JAXAの被雷危険性予測技術は、日本国内の研究のために選んだ範囲で観測された過去の気象データをもとに研究を進めてこられました。実際に航空会社が日本全国、最新の気象条件に合わせてリアルタイムで利用するには技術的課題がありました。そこで、被雷危険性予測技術の理論に基づき、当社が取得している日本全国の更新頻度が高い最新の気象情報を用いて、被雷危険度を算出するアルゴリズムに改良しました。これにより、日本全国の空港付近の被雷危険度をリアルタイムに算出することができます。

被雷危険領域予測時間の延伸を目指し、新たなアルゴリズム作成に挑戦

『3DARVI』の今後の展望は?

運用を開始したばかりのサービスなので、サービス自体をより使いやすく改善していきたいと考えています。

平野 祐一

2015年開発職として新卒入社。『music.jp』の開発などを経て『ARVI』、『3DARVI』の開発に従事。サービスを開発する上での上流工程となるシステム全体の設計を担当するシステムアーキテクトを主に担当した。

データ量は毎日4億レコード?!膨大なデータの高速処理を実現

『3DARVI』の開発ではどのような役割を担いましたか?

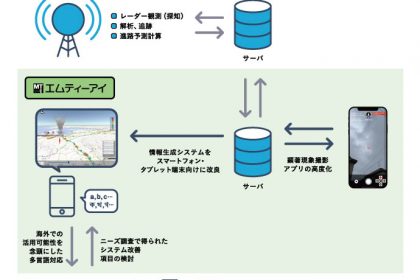

主に気象やフライトデータをサービス上で表示するために、データを使いやすい形に変換するシステムの設計を担当しました。

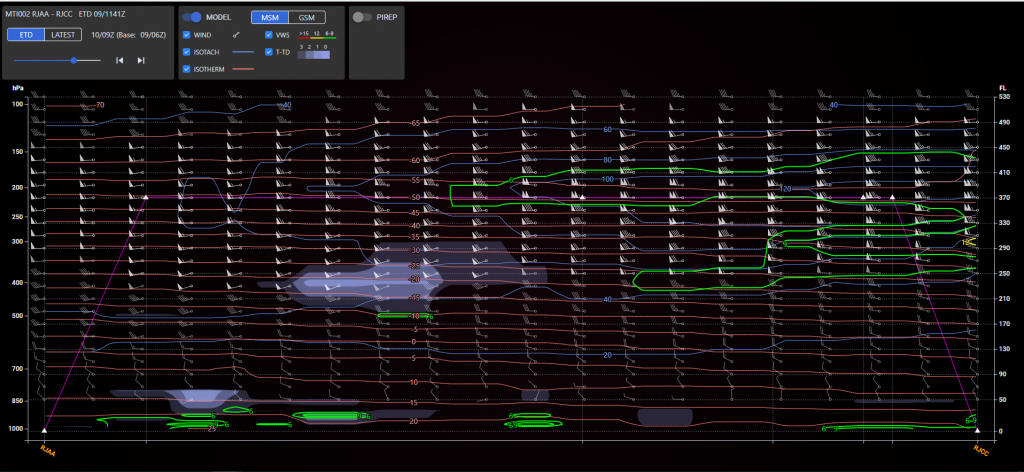

『3DARVI』の画期的な部分はどのようなところですか? ARVI上の航空経路の断面図サンプル画面

『ARVI』や『3DARVI』では航空経路の断面図を表示できるのですが、気象情報提供元から送られてくる膨大なデータを適切に処理・加工することで、飛行経路の気象情報を数分以内に高速に取得し、アプリ上に1秒未満で正しくグラフィカルに表示することを実現しています。今までこのようなシステムがなかったため、航空会社の方々にも「こんなに早く表示できるの!?」と驚かれ、喜ばれているようです。

さらに被雷危険性予測技術を搭載していますが、誘発雷の危険度をリアルタイムに可視化するためには、10分毎に送られてくる最新の気象データを10分以内に処理する必要があります。高速にデータを処理し、誘発雷の危険度を算出するためにシステムの性能を高めることで、被雷危険領域のリアルタイム表示を実現しています。

『3DARVI』ならではの情報を搭載し、強みを増やす

『3DARVI』で今後どのようなことを目指していますか?

現在、運航に必要な基本的な気象情報やフライト情報を表示させることはできていますが、ほかの情報もアプリ上で表示できないかといった要望もあり、その実現に向けて考えていきたいと思います。

※Google Play、Androidは、Google LLC.の商標または登録商標です。

『ARVI』は、航空機の運航に影響を与える気象情報とフライトプランを、ひとつの画面でまとめて確認ができる航空気象システムです。

『ARVI』は、航空機の運航に影響を与える気象情報とフライトプランを、ひとつの画面でまとめて確認ができる航空気象システムです。

◆『ARVI』では初となる小型機を対象とした航空機使用事業社の実運航を支援!

◆『ARVI』では初となる小型機を対象とした航空機使用事業社の実運航を支援! 『ARVI』の特徴は、各種データが一つの画面に集約されていることです。そのため、情報が見易く、従来よりも短時間で天候の把握ができ役立っています。また、経路に応じた断面図を作成し、下層部分を拡大して確認できるため、低高度を飛行する小型機の運用にも有効に活用できています。

『ARVI』の特徴は、各種データが一つの画面に集約されていることです。そのため、情報が見易く、従来よりも短時間で天候の把握ができ役立っています。また、経路に応じた断面図を作成し、下層部分を拡大して確認できるため、低高度を飛行する小型機の運用にも有効に活用できています。 航空機の運航に影響を与える気象情報とフライトプランを、ひとつの画面でまとめて確認ができる航空気象システムです。

航空機の運航に影響を与える気象情報とフライトプランを、ひとつの画面でまとめて確認ができる航空気象システムです。

プロフィール

プロフィール

プロフィール

プロフィール

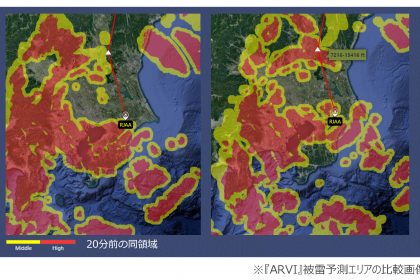

また、今回の共同研究に伴い航空事業社数社にて、『ARVI』上に表示された被雷予測エリアとの検証を実施しました。

また、今回の共同研究に伴い航空事業社数社にて、『ARVI』上に表示された被雷予測エリアとの検証を実施しました。