2025年4月2日、母子モ株式会社より以下のニュースリリースを配信しました。

母子手帳アプリ『母子モ』が長野県信濃町で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が京都府伊根町で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が三重県木曾岬町で提供を開始!

『子育てDX』の「小児予防接種サービス」が沖縄県西原町で導入!

『子育てDX』の「乳幼児健診サービス」と「小児予防接種サービス」が沖縄県本部町で導入!

2025年4月2日、株式会社ソラミチシステムより以下のニュースリリースを配信しました。

150店舗限定!『CARADA 電子薬歴 Solamichi』と「AI音声入力」機能...

2025年4月1日、母子モ株式会社より以下のニュースリリースを配信しました。

母子手帳アプリ『母子モ』が北海道足寄町で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が北海道当別町で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が北海道陸別町で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が茨城県利根町で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が埼玉県行田市で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が千葉県長生村で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が岐阜県海津市で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が兵庫県明石市で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が和歌山県印南町で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が沖縄県大宜味村で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が沖縄県金武町で提供を開始!

母子手帳アプリ『母子モ』が沖縄県国頭村で提供を開始!

『子育てDX』の「質問票サービス」が広島県広島市で導入!

2025年4月1日、株式会社LIFEMより以下のニュースリリースを配信しました。

法人向けフェムテックサービス『ルナルナ オフィス』、三菱地所レジデンスへ導入!

2025/3/31、株式会社エムティーアイと株式会社ディーピーエヌの共同事業であるDPNブックスより下記のトピックを発信しました。

『ワタシってサバサバしてるから』ドラマ放送記念キャンペーン開催中!

2025年3月31日、母子モ株式会社より以下のニュースリリースを配信しました。

母子手帳アプリ『母子モ』が北海道平取町で提供を開始!

2025年3月27日、株式会社LIFEMより以下のニュースリリースを配信しました。

法人向けフェムテックサービス『ルナルナ オフィス』...

2025年3月27日、母子モ株式会社より以下のニュースリリースを配信しました。

愛知県刈谷市で2024年7月から11月までの『はぴかり』(母子モ)からの

妊娠届申請率が9割以上に!

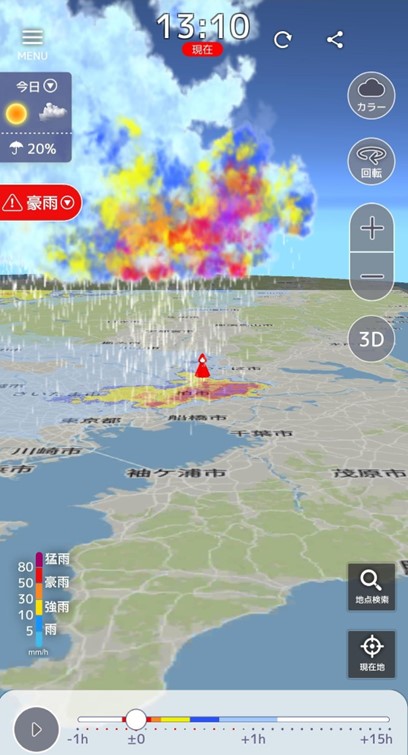

国立研究開発法人情報通信研究機構(理事長:徳田 英幸、以下「NICT」)、国立大学法人大阪大学(総長:西尾 章治郎、以下「大阪大学」)大学院工学研究科、国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長:寶...

株式会社エムティーアイ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:前多 俊宏 以下、エムティーアイ)は、愛知県半田市(市長:久世...