社会的にフェムテック・フェムケア※1に注目が集まるなか、『ルナルナ』はサービス誕生20周年を迎えた2020年、より多くの人に女性のカラダの仕組みや生理による揺らぎについてなどを知ってもらうことを目的とした教育プロジェクトFEMCATION(フェムケーション)※2を始動させました。

今回は、ルナルナ事業部の事業部長 日根麻綾と副事業部長 那須理紗の二人から、これまでのサービスの歩みやFEMCATIONに寄せる想い、さらに今後のサービス展望を語ってもらいました。

プロフィール

日根麻綾(ひね まあや)

2006年入社

執行役員

ヘルスケア事業本部

ルナルナ事業部 事業部長

那須理紗(なす りさ)

2013年入社

ヘルスケア事業本部

ルナルナ事業部 副事業部長

社会とともに進化し続けてきた『ルナルナ』。20年で、生理は“個人”から“社会”のテーマに。その舞台裏とは?

Q.まずは、これまでの『ルナルナ』の21年の歩みを教えてください。

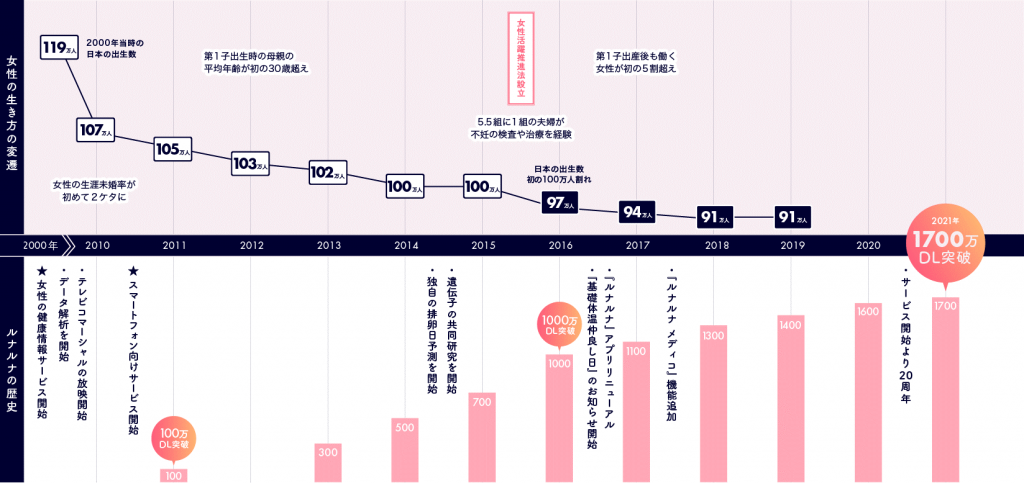

≪創成期≫

日根:2000年に前身の生理日予測サービスが生まれ、当時の携帯電話会社(以下、「キャリア」)の公式コンテンツとなりました(ガラケー時代)。2007年に3大キャリアの公式化が完了してからは、大きなプロモーションをしなくても会員数が伸びていく様子から、生理日予測という領域には女性のニーズがあると確信し、そこからは広告やTVCMなどを積極的にうちました。その結果、「生理日予測といえば『ルナルナ』」という認知を一気に広げることに成功し、『ルナルナ』は一般の方々にも広く知られるサービスへと成長できたと思います。

世の中の意識という点では、この頃はまだ「生理管理」「生理日予測」という言葉も一般的ではなく、プロモーションの面では、お茶の間にそれらのワードを届けることに苦労しました。生理日予測・管理サービスの認知は広がっても、それをTVCMなどで言葉に出してオープンにすると最初はネガティブな反応もあり、それが“生理のタブー視”だと感じましたね。女性自身も生理をオープンに語ることを“はしたない”、“恥ずかしい”という意識がまだ強かったように思います。

≪過渡期≫

その後、2010年頃からはスマートフォンの急速な普及、それに伴う無料アプリへの移行という挑戦がありました。ガラケー時代のコンテンツは『ルナルナ』も含め有料で利用するものが基本でしたが、スマートフォンでは無料アプリが主流となり、私たちも引き続きサービスを提供するにあたり、『ルナルナ』を無料アプリ化する必要があったのです。生理日予測のサービスを無料で提供するということは、自分たちが自ら市場の破壊者となることを意味したため難しい選択ではありましたが、基本的な生理日予測の機能は無料で、さらに手厚いサポートに関しては一部有料で提供するフリーミアムのモデルへとシフトしていきました。課金者は多少減少しましたが、それまでは有料のユーザーのみを対象としたサービスだった『ルナルナ』が、より多くの女性へ開放され、今では累計1,700万DL(2021年6月時点)のユーザープラットフォーム、データプラットフォームに成長したという点では、大きな転換期のひとつでしたね。丁度そのころ、生理日予測から派生して排卵日予測、つまり妊活サポートに対するニーズも把握でき、妊活支援にも注力し始めました。それを機に、これまで沢山のユーザーに預けていただいていたデータをより積極的に収集・分析することで新しい価値に変え、ユーザーをはじめとする社会全体への還元を目指す戦略となりました。2014年には、『ルナルナ』独自の排卵日予測アルゴリズムを無料・有料に関わらず提供し、それによって算出される「妊娠しやすい日」が現在の有料機能のコアとなり、有料コースを選択する妊娠希望のユーザーが増加しました。

≪発展期≫

その流れを受け、さらにプラットフォームを拡大していくなかで、2017年には「ルナルナ メディコ」※3の機能提供をスタートし、産婦人科医療へつなげていく事業を現在も展開中です。直近では契約施設数は1,000軒を超え、『ルナルナ』の利用者と産婦人科施設をつなぐ役割を果たしています。

冒頭にお話しした世の中の意識が大きく変わってきたと感じたのは2019年頃です。月経随伴症状による労働損失が約4,900億円※4という調査結果がセンセーショナルに報道され、経済産業省が掲げる「健康経営」の取組みにも女性特有の健康課題が入ってきました。また同じタイミングでFemTech(フェムテック)という言葉が日本にも広まり始め、表に出てきやすい話題になったと感じます。タレントやインフルエンサーをはじめ、一般の方も生理やPMS、ピルのことなどを発信するようにもなり、多くの人が生理に関する言葉や、フェムテックの商品・サービスに触れる機会・知る機会が増えてきたのではないでしょうか。また、健康経営の流れから企業においても解決すべき課題だと認識されるようになり、“個人の課題”から“社会課題”に変化したように感じています。それによって一般の方の意識もどんどん変わってきていると思いますね。

「知らない」ことで生まれる壁をなくしたい。

Q.『ルナルナ』20周年のチャレンジとして始まった「FEMCATION」ですが、20年を迎えたタイミングで女性のカラダとココロの理解浸透プロジェクトをスタートさせた背景や、サービスとしての想いを改めて教えてください。

那須: 20周年を迎えるにあたって、『ルナルナ』が今後どのように進化していくべきかを事業部内で話し合ってきました。これまでも社会や女性の生き方の変化に合わせてサービスを提供してきましたが、これからの10年、20年を改めて考え、今後どのようなニーズが生まれるだろうか、それに対して『ルナルナ』は女性だけでなく、女性を取り巻く様々な人、団体、環境に対して何ができるだろうかということを4カ月ほどの時間をかけてディスカッションしました。

その議論のなかで、ここ数年で女性の健康課題は注目されてきているけれど、やはり社会全体としてみると情報・知識が足りていないという意見が多く出ました。女性の健康課題は、女性自身でも体験していないと理解できないケースも多く、男性も含めた社会全体では学べる場所が少ないことに大きな問題意識を感じていました。『ルナルナ』は女性のカラダとココロに寄り添うサービスであり、そのビジョンを体現することを考えたとき、例えば若年層向けによりわかりやすく情報発信をしたり、企業や男性に向けたセミナーを開催するなど様々な方法で理解促進を行う「FEMCATION」という教育プロジェクトをスタートさせようという結論に至りました。

また、社会的意義の大きなムーブメントにしたいという想いから、『ルナルナ』だけの取組みに終始せず、さまざまな事業者を巻き込んでいきたいと思っています。

これまでもサービス内では、女性に向けた意識啓蒙などを行ってきましたが、「FEMCATION」では我々の想いに賛同いただける方々と、業種や立場を超えて手を組めるものにしたいです。

日根:ディスカッションのなかで「寄り添いって大切だよね」という点に改めて帰着したのは印象的でした。生理がタブー視されてきたこともそうですが、タブーとはなぜ生まれるのか?を考えたとき、「知らないから」が大きな要素だと考えています。人に話さない、だから知らない、自分の経験しか知らないため違いがあることもわからない、という、知らないことから生まれるタブー視が多く存在するのではないでしょうか。

『ルナルナ』のビジョン「カラダと向き合い、あなたに寄り添う。」にもあるように、私たちはすべての女性に寄り添いたいという想いを持っていて、議論のなかでは「寄り添いって違いを知ることから始まるよね」という声があがりました。私自身も常々そう考えていますし、だからこそ我々が女性に寄り添える仕組みを作っていく、そして一人ひとりが違う苦しみや悩み・痛み・もどかしさを抱えているということを社会全体で知っていくことからスタートではないのかな、という意味で「FEMCATION」に至りました。理解浸透の必要性というのはルナルナ事業部全員の想いでもあります。

★インタビューの続きはこちら:

【後編】日常に医療が溶け込み、もっと女性を自由にする『ルナルナ』へ

※1:FEMCATION:「FEMALE(女性)」と「EDUCATION(教育)」を掛け合わせた造語で、株式会社エムティーアイの登録商標。複雑かつ多様性のある女性のカラダとココロについて正しく学ぶ機会を創出し、年齢や性別を問わず、社会全体で寄り添いあえる環境を目指す理解浸透プロジェクト。

※2:フェムテックとは、Female(女性)とテクノロジー(Technology)の掛け合わせで、女性の健康課題を、テクノロジーを通じて解決するサービスや商品のこと。フェムケアとは、Feminine(女性の)とケア(Care)の掛け合わせで、女性の健康をケアする製品・サービスをあらわしています。

※3:「ルナルナ メディコ」とは『ルナルナ』に記録した生理日や基礎体温、ピル(OC/LEP)の服薬時の体調などのデータを連携先の産婦人科・婦人科で診療時に閲覧できるシステムです。

※4:「健康経営における女性の健康の取り組みについて」平成31年3月 経済産業省

ヘルスケア産業課 よりhttps://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/josei-kenkou.pdf