オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲、以下オムロン ヘルスケア)と株式会社エムティーアイ(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:前多 俊宏、以下エムティーアイ)は、10月19日の「国際生理の日」に先立ち、共同で基礎体温に関する意識調査を行いました。

国際生理の日は多くの人々に「生理」に関わる問題に気づきと変化を与えることを目的として、2019年にアメリカで制定された記念日です。

オムロン ヘルスケアでは、1984年に婦人用電子体温計(MC-7L)を発売し、女性の基礎体温管理をサポートしてきました。また、2009年に女性の健康管理を応援するプロジェクト「オムロン式美人」を立ち上げ、ライフステージに寄り添った商品開発や情報発信を通じて、女性の美しく健康的な生活に貢献してきました。エムティーアイは2000年に、ライフステージや悩みにあわせて女性の一生をサポートする健康情報サービス「ルナルナ」を開始し、すべての女性に寄り添い、社会の変化を後押しすることで、女性の幸せの実現に貢献してきました。

基礎体温の測定は、月経周期や排卵のタイミングなどを把握する手段として有効で、女性のカラダのリズムがわかる大切な指標のひとつです。今回、両社は「国際生理の日」をきっかけに月経だけでなく基礎体温に関して正しく知ってもらい、日々の健康管理に基礎体温を活かしてほしいという想いから、合同で意識調査を実施しました。

【調査結果のまとめ】

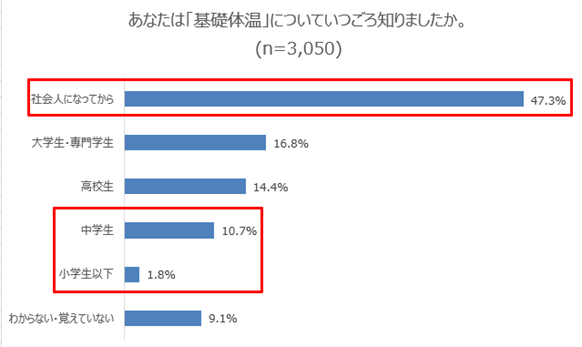

- 中学生までに「基礎体温」を知ったのは12.5%。半数は「社会人になってから」と回答。

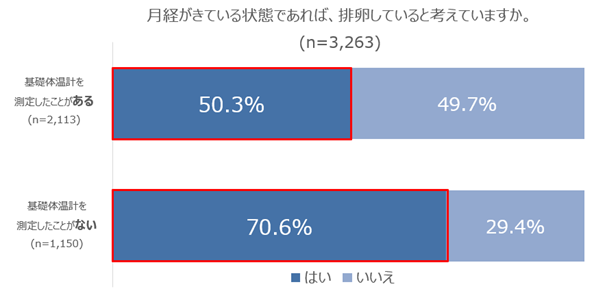

- 基礎体温を測定したことがある人でも2人に1人が「月経がきている状態であれば排卵している」と誤認している。

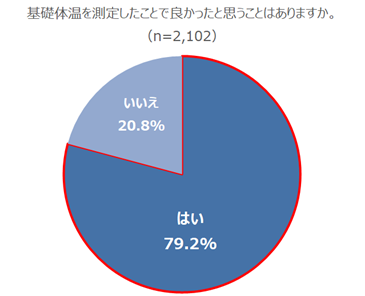

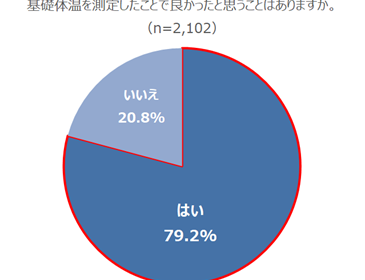

- 基礎体温を測ったことがある人の約8割が「基礎体温を測定して良かった」と回答。

■調査結果の詳細

1.中学生までに「基礎体温」を知ったのは12.5%。半数は「社会人になってから」と回答。

「基礎体温」を知るタイミングは、「小学生以下」が1.8%、「中学生」が10.7%で合計12.5%でした。また、「社会人になってから」が47.3%と最も多い回答でした。このことから、初経がはじまる時期は女性ホルモンが増加してカラダが変化しはじめる重要な時期にも関わらず、女性ホルモンの変化や月経周期の把握に役立つ「基礎体温」の認知が低いことがわかりました。

2.基礎体温を測定したことがある人でも2人に1人が「月経がきている状態であれば排卵している」と誤認している。

基礎体温計(婦人用電子体温計)の測定経験者と未経験者それぞれで月経と排卵*1の関係について確認しました。測定経験者のうち50.3%の人が「月経がきている状態であれば排卵していると考える」と回答しました。また、測定未経験者で「はい」と回答した人は70.6%でした。このことから、基礎体温を測定している人であっても月経と排卵の関係について正しく知っている人は2人に1人に留まることがわかりました。月経がきていても基礎体温に変化が無く、ほぼ横ばい状態で続く場合は排卵していない場合がある*2とされています。

*1排卵とは、成熟した卵子が卵胞(卵子を育てる袋)を破って卵巣の外に出てくること

*2厚生労働科学研究費補助金を受けた研究班で運営している「女性の健康推進室 ヘルスケアラボ 基礎体温」

https://w-health.jp/fetation/temperature/

3.基礎体温を測ったことがある人の約8割が「基礎体温を測定したて良かった」と回答 。

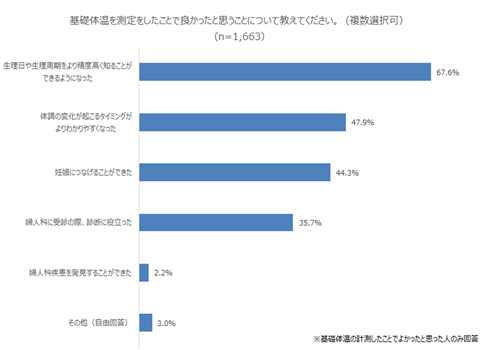

基礎体温を測ったことがある人に対して、基礎体温を測定してよかったと思うかを質問しました。その結果、全体8割(79.2%)の人が「はい」と回答しました。さらに、測ってよかったと思う理由は、「生理日や生理周期をより精度高く知ることができるようになった(67.6%)」、次に「体調の変化が起こるタイミングがよりわかりやすくなった(47.9%)」でした。このことから、基礎体温を測定している人の約8割が、生理日や生理周期の把握に基礎体温測定の価値を感じていることがわかりました。月経にあわせて日々の予定を調整したり、PMS(月経前症候群)の把握をするためには、日頃の基礎体温測定が役に立ちます。

■産婦人科医師/医学博士 対馬ルリ子先生よりコメント

対馬ルリ子先生

医療法人社団 ウィミンズ・ウェルネス

女性ライフクリニック銀座・新宿 理事長

産婦人科医師、医学博士

女性ホルモンや月経など、自分の身体のことに関して理解を深めることは、出来るだけ早い(若い)ほうが良いと考えています。また、今回の調査結果では、月経管理に欠かせない基礎体温は社会人になってから知る人が多い、基礎体温を測っていても約半数の人が月経と排卵の関係を正しく理解できていないということが確認できて、大変興味深い結果が得られました。基礎体温は、月経周期の把握や排卵の有無などが確認でき、自分の身体のリズムを知るために必要な指標です。若い頃から月経だけでなく、基礎体温に関しての教育も実施した方が、自身の体調管理の一助になります。ぜひこの機会に、基礎体温や排卵に関する正しい知識を学んで、健やかな毎日を過ごしていただけたらと思います。

■「毎日の体調管理」におすすめの婦人体温計

平均10秒ですばやく検温ができる通信機能を搭載した婦人用電子体温計です。ケースから取り出すだけで自動的に電源が入るのでそのまま測定できます。起床してすぐに行なわなければならない基礎体温測定の負担が減り、毎朝の検温の習慣化に役立ちます。また、Bluetooth通信機能を搭載しているので、オムロン ヘルスケアのスマートフォン健康管理アプリ「OMRON connect(以下オムロンコネクト)」を用いたデータの記録や確認が可能です。さらに、オムロンコネクト経由で測定データを基礎体温管理アプリ「ルナルナ 体温ノート」や「ラルーン」と連携し、体温変化のグラフ化や生理日・排卵日の予測機能を使ってより簡単、便利に基礎体温を管理できます。

販売名:オムロン 婦人用電子体温計 MC-652LC

商品サイト: https://www.healthcare.omron.co.jp/product/mc/mc-652lc.html

■「ルナルナ 体温ノート」について

月額料金(税込)通常コース:無料

治療サポートコース:月額 580円 ※一部機能は無料でご利用いただけます

アクセス方法:App Store、Google Playで『ルナルナ 体温ノート』で検索

対応OS: Android 7.0以上、iOS 11.0以上

※治療サポートコースの有料機能は iOSのみ対応となります

【調査の概要】

■調査目的 :基礎体温に関する調査

■調査対象 :『ルナルナ』、『ルナルナ ベビー』の利用者 3,317名

■調査エリア:全国

■調査方法 :アンケート調査

■調査期間 :2022年8月5日(金)~2022年8月9日(月)

<本件に関するお問い合わせ先>

オムロン ヘルスケア株式会社

グローバルコミュニケーション統轄部

広報部:和田

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53

TEL:075-925-2004 FAX:075-925-2348

E-mail:pr-ohq@omron.com

ホームページ https://www.healthcare.omron.co.jp/

株式会社エムティーアイ 広報室

TEL:03-5333-6755 FAX:03-3320-0189

E-mail:mtipr@mti.co.jp

ホームページ:http://www.mti.co.jp

※『ルナルナ』は株式会社エムティーアイの登録商標です。

※Google Play、Androidは、Google LLC.の商標または登録商標です。

※iOS は、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標です。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

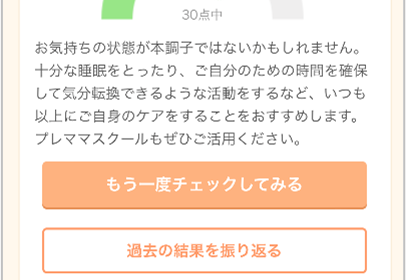

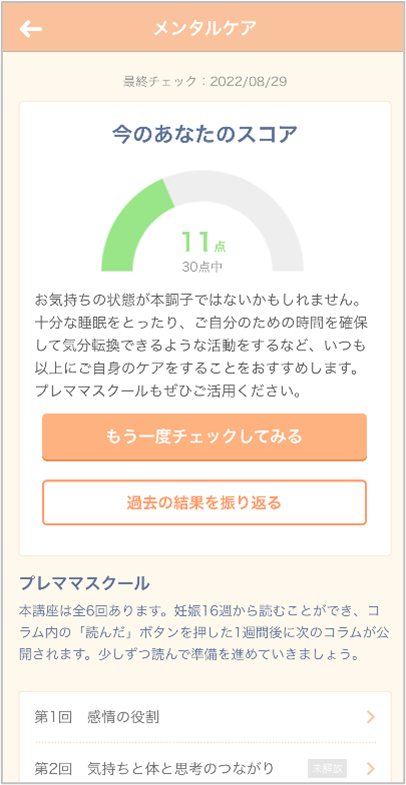

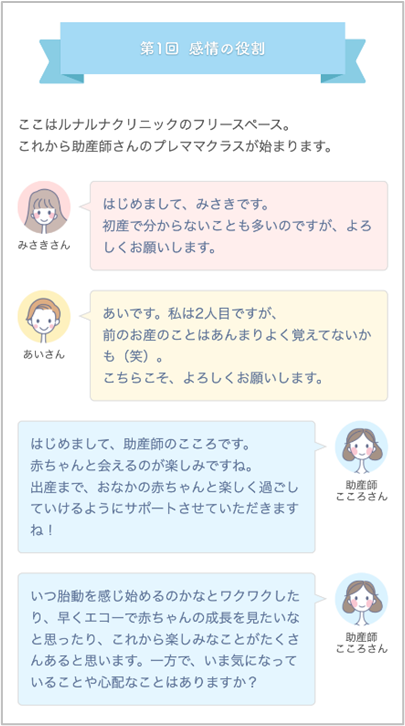

今回、『ルナルナ ベビー』に追加された「メンタルケア機能」は、過去7日間までの自身の気分などについての質問に答えることで、現在の精神状態を数値化し、点数に合わせたアドバイスが確認できる「メンタルチェック(エジンバラ質問票)」や、妊娠16週から読むことのできるメンタルコラム「プレママスクール」、妊産婦のメンタルヘルスケアの重要性や対処方法などの知識を学べるコラム「妊産婦メンタルヘルスについて」などのコンテンツを提供します。

今回、『ルナルナ ベビー』に追加された「メンタルケア機能」は、過去7日間までの自身の気分などについての質問に答えることで、現在の精神状態を数値化し、点数に合わせたアドバイスが確認できる「メンタルチェック(エジンバラ質問票)」や、妊娠16週から読むことのできるメンタルコラム「プレママスクール」、妊産婦のメンタルヘルスケアの重要性や対処方法などの知識を学べるコラム「妊産婦メンタルヘルスについて」などのコンテンツを提供します。

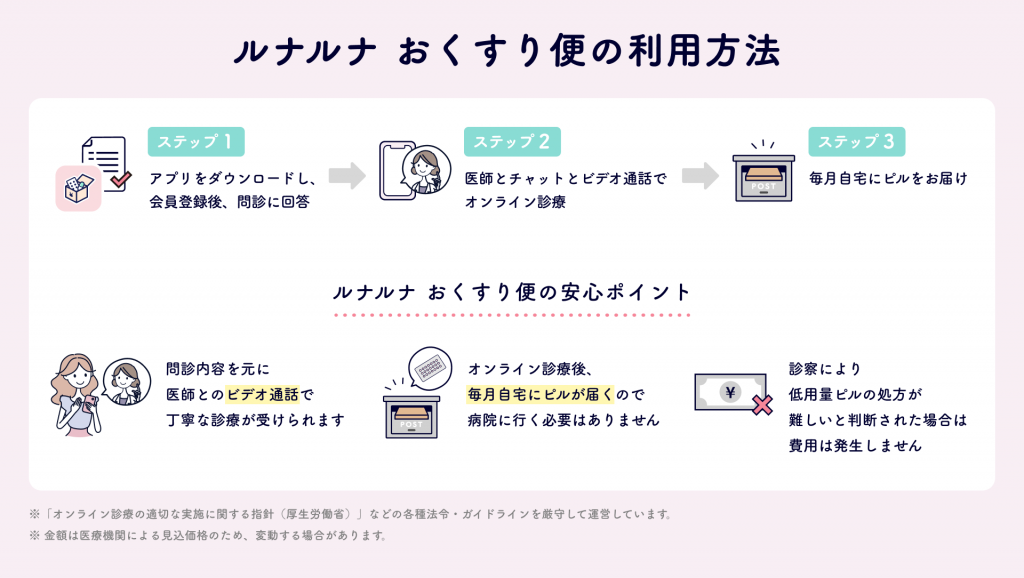

生理日管理をはじめ、妊活・妊娠・出産から、ピルの服薬や医療機関の受診支援まで、女性の健康全般をサポートします。アプリの累計ダウンロード数は1,800万以上(2022年2月時点)で、蓄積されたビッグデータを用いて、独自の予測アルゴリズムを確立し、より精度の高い排卵日予測も可能です。

生理日管理をはじめ、妊活・妊娠・出産から、ピルの服薬や医療機関の受診支援まで、女性の健康全般をサポートします。アプリの累計ダウンロード数は1,800万以上(2022年2月時点)で、蓄積されたビッグデータを用いて、独自の予測アルゴリズムを確立し、より精度の高い排卵日予測も可能です。

<『ルナルナ』について>

<『ルナルナ』について> <「ルナルナ メディコ」について>

<「ルナルナ メディコ」について>

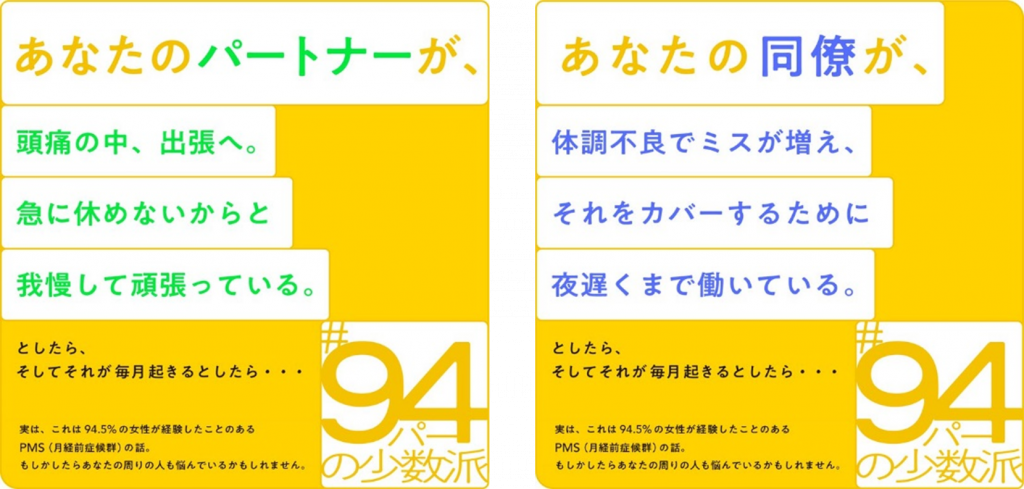

プログラムの第1部「知識をアップデートする-学び直したい女性のカラダのこと-」では、産婦人科医師の高尾美穂先生が女性の生理やPMSを中心としたカラダのメカニズムについて、5つのポイントで分かりやすく解説。第2部「我慢しない、させない環境作りのヒント-企業や社会、家庭や職場でできること-」では、ルナルナ事業部長の日根と、妊活コンシェルジュサービスを提供する株式会社ファミワンの石川勇介氏がパネリストとして登場し、それぞれのサービスへ寄せられた、辛い症状を抱えながら我慢している女性たちの生の声を紹介し、不調と向き合いながらも、女性たちが力を十分に発揮できる環境をつくっていくにはどうすればいいのか、その糸口を探りました。また、オンライン講座はアーカイブ配信もされ、視聴数は5万を超えています!

プログラムの第1部「知識をアップデートする-学び直したい女性のカラダのこと-」では、産婦人科医師の高尾美穂先生が女性の生理やPMSを中心としたカラダのメカニズムについて、5つのポイントで分かりやすく解説。第2部「我慢しない、させない環境作りのヒント-企業や社会、家庭や職場でできること-」では、ルナルナ事業部長の日根と、妊活コンシェルジュサービスを提供する株式会社ファミワンの石川勇介氏がパネリストとして登場し、それぞれのサービスへ寄せられた、辛い症状を抱えながら我慢している女性たちの生の声を紹介し、不調と向き合いながらも、女性たちが力を十分に発揮できる環境をつくっていくにはどうすればいいのか、その糸口を探りました。また、オンライン講座はアーカイブ配信もされ、視聴数は5万を超えています!